Ebraismo, omosessualità, arte e psicoanalisi: ancora il caso Signorelli/Freud

La forza di una mitologia non si misura certamente dal suo contenuto di verità, nel senso della corrispondenza delle sue narrazioni alla realtà; piuttosto dalla capacità di avvincere e di costringere a pensare secondo le proprie categorie e a rappresentare il mondo e la vita degli uomini per il tramite delle proprie figurazioni. È ciò che accade anche con la psicoanalisi - e l’accostamento non sembri irriverente, considerato che è lo stesso Freud, il quale non trascura di coltivare molto ebraicamente la pratica autoconsolatoria dell’umorismo, a ostentare un certo compiacimento nel riferirsi alla propria creatura intellettuale come alla «nostra mitologia, neanche lieta in verità». Salvo insinuare prontamente e sagacemente il dubbio – proprio nel carteggio con Albert Einstein! - che in fondo l’approdo a una sorta di mitologia sia il destino di ogni scienza naturale e della stessa fisica.

Nel caso della psicoanalisi, la capacità di contagio dei suoi schemi di pensiero la si può cogliere in forma esemplare nella vasta letteratura generata dal “caso Signorelli”, intestazione con cui è rubricato l’episodio della dimenticanza del nome del pittore che ha affrescato la Cappella di San Brizio nel Duomo di Orvieto, ammirata da Freud nel corso del suo importante viaggio in Italia del 1897. Richiamando questo episodio in diversi scritti, egli lo considera un esempio tipico di alcuni fenomeni psichici che si riscontrano quotidianamente anche nella vita delle persone cosiddette “normali” (dimenticanze, lapsus, smarrimenti di oggetti, sviste, gesti automatici etc.). Dietro molti di questi “atti mancati”, apparentemente casuali e insignificanti, Freud è convinto di poter sorprendere in azione i meccanismi tipici del sogno e della patologia nevrotica: la rimozione e la conversione dei contenuti inconsci in formazioni psichiche sostitutive.

L’episodio della dimenticanza, sostituzione con altri nomi e poi dell’improvviso ricordo del nome di Luca Signorelli era accaduto circa un anno dopo il viaggio in Italia, nel corso di un’escursione in Herzegowina compiuto insieme a un occasionale compagno di viaggio, con il quale aveva conversato di pittura, ma anche del carattere degli abitanti del luogo, della loro visione della morte e della sessualità. Scrivendone all’amico e confidente Wilhelm Fliess il 22 settembre del 1898, Freud aveva ricostruito l’episodio così: «Non riuscivo a ricordare il nome del grande pittore che dipinse il Giudizio Universale a Orvieto, il più grandioso che abbia visto finora. Mi venivano alla mente Botticelli e Boltraffio, ed ero certo che fossero sbagliati. Alla fine seppi il cognome: Signorelli; e il fatto che ricordai subito il suo nome, Luca, dimostrava che avevo avuto a che fare con la rimozione, anziché con una vera e propria dimenticanza».

Nel ricostruire la trama di connessioni che potessero spiegare la rimozione del nome del «grande pittore» e la sua sostituzione con altri inizianti per “Bo”, Freud era risalito ad un ricordo riguardante qualcosa che era accaduto in Bosnia e in cui spiccava la parola “Herr”, che in tedesco vuol dire “signore”. In Meccanismo psichico della dimenticanza (dicembre 1898) e in Psicopatologia della vita quotidiana (1901) la vicenda è descritta con maggiori dettagli: la parola che emergeva alla sua memoria durante la conversazione con il compagno di viaggio era inserita nel contesto di un racconto, che aveva ascoltato in precedenza da un collega, a proposito della mentalità dei Turchi della Bosnia-Herzegowina, i quali «pongono il godimento erotico al di sopra di tutto, e in caso di disturbi sessuali si lasciano prendere da una disperazione che stranamente contrasta con la loro rassegnazione di fronte al pericolo della morte. Un paziente di quel mio collega gli aveva detto una volta: “Tu lo sai, Herr [signore], quando non si può più far quello la vita non ha più valore”».

Non intendendo toccare l’argomento con un estraneo, Freud avrebbe voluto rimuovere quel ricordo ma mentre «la riluttanza a ricordare mirava a un dato contenuto; l’incapacità di ricordare si manifestava per un contenuto diverso» e gli impediva di rammentare il nome del pittore degli affreschi di Orvieto.

In prima battuta Freud propende nettamente per escludere un’affinità tra i contenuti che la sua mente collega al nome di Signorelli («giudizio universale, “fine del mondo”») e il tema della morte e della sessualità. Ciò che ritiene più probabile è che «la connessione fosse tra nome e nome» (Herr = Signor), escludendo «una relazione che vada al di là del ripetersi di sillabe uguali (o meglio di successione di lettere uguali)». Il tema della morte e della sessualità è dunque – a prima vista - ritenuto non pertinente al ricordo di Orvieto e invece riferito al modo di valutare la morte e il piacere sessuale in Bosnia-Herzegovina. Dovendo poi ricercare un’«ulteriore determinazione» per spiegare l’emergere del nome “Boltraffio”, Freud lo collega alla notizia, ricevuta mentre si trovava a Trafoi, del suicidio di un suo paziente, in cura per un disturbo sessuale inguaribile. In Psicopatologia della vita quotidiana, tuttavia, viene adombrata anche una possibile affinità di contenuti: «Non vorrei impegnarmi in pieno nell’affermare che non vi sia connessione interiore tra i due ambiti di idee nel caso Signorelli. Perseguendo accuratamente i pensieri rimossi sul tema della morte e della vita sessuale, si finisce infatti per imbattersi in un’idea che tocca da vicino il soggetto degli affreschi di Orvieto».

Queste ricostruzioni in successione, non del tutto collimanti, hanno trasfigurato il “caso Signorelli” in un “caso Freud” su cui si sono esercitate schiere di psicoanalisti o semplici “cultori della materia”, inevitabilmente indotti anch’essi a trasformarsi in «detective dell’anima» - la caustica definizione viene dalla penna acuminata di Karl Kraus - allo scopo di giungere ad una comprensione dei fantasmi che agitavano la mente e il cuore dello stesso Freud che risultasse più convincente, più profonda (e più freudiana) di quella confessata non senza contraddizioni e reticenze, dal padre della psicoanalisi. Nel concedersi alla seduzione di questa impresa non sempre è stato tenuto in debito conto un avvertimento beffardo dello stesso Freud: «Che i biografi si arrovellino pure; noi non renderemo facile la loro fatica. […] già adesso mi diverto al pensiero di come se ne andranno tutti fuori strada».

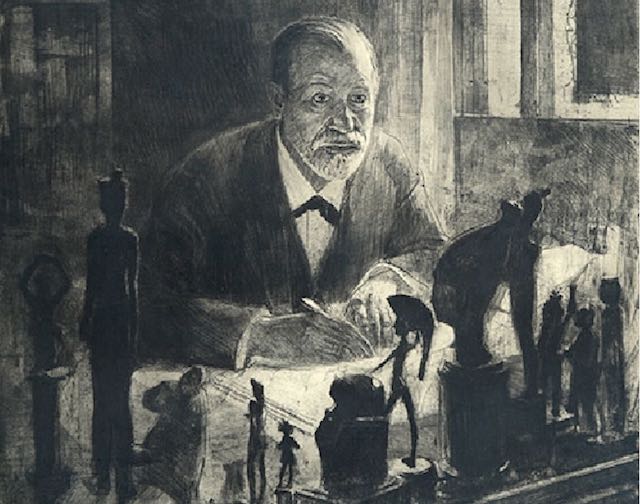

Nel caso di un recente libro di Nicholas Fox Weber (Freud’s Trip to Orvieto.The Great Doctor’s Unresolved Confrontation with Antisemitism, Death, and Homoeroticism; His Passion for Paintings; and the Writer in his Footsteps, Bellevue Literary Press, New York 2017) l’investigazione volta alla ricognizione accurata di tutti gli indizi utili a risolvere l’ “affaire Signorelli/Freud” viene ad intrecciarsi continuamente con confessioni personali e rammemorazioni di vicende autobiografiche, anche intime, proposte al lettore senza infingimenti e remore linguistiche. L’autore - non uno psicoanalista ma un noto scrittore e studioso d’arte che ha pubblicato biografie di Balthus e Le Corbusier – s’impegna in una vera e propria relazione di transfert, proiettando sul “caso Signorelli/Freud” il proprio vissuto personale, che sente fortemente radicato nel naturale sostrato di emozioni e pensieri che accomuna tutti gli uomini ma anche connotato in modo specifico dalla propria condizione culturale di ebreo, che si specchia in quella di Freud.

L’indagine di Nicholas Fox Weber prende avvio dal ritrovamento, nella biblioteca dei genitori, della ristampa di un articolo pubblicato nel 1979 da due loro amici, Richard e Marietta Karpe, su The Israel Annals of Psychiatry and Related Disciplines. Il testo dei Karpe (The Significance of Freud’s Trip to Orvieto), letto, riletto e commentato live, costituisce il filo conduttore lungo il quale si sviluppa l’intreccio del libro, costruito mescolando gli schemi della detective story e del monologo interiore. La tesi principale dei Karpe, che considerano decisivo l’impatto con gli affreschi di Orvieto per lo sviluppo definitivo della psicoanalisi, è conosciuta: il disagio per le proprie origini ebraiche, provato in particolare di fronte alla scena marcatamente antisemita della Predicazione e fatti dell’Anticristo, sarebbe stato centrale nel determinare l’esperienza traumatica legata al nome di Signorelli, dimenticando il quale Freud non fa altro che dimenticare sé stesso.

Facendo da contrappunto al testo dei Karpe e attingendo al proprio vissuto personale, Fox Weber scava più a fondo nell’ambivalenza di Freud rispetto alla propria condizione di «ebreo fino al midollo» benché «senza Dio», orgoglioso della tenacia del suo popolo nel resistere al duro destino di emarginazione e persecuzione ma anche insofferente di molti tratti stigmatizzati come tipicamente ebraici.

Il contributo più originale che il libro di Nicholas Fox apporta alla comprensione della personalità di Freud (e di Luca Signorelli) proviene però dalla sua specifica attitudine di studioso d’arte e dal suo modo d’intendere l’esperienza artistica che, oltrepassando le mediazioni intellettuali e tecniche, mira a cogliere, attraverso la visione diretta, soprattutto la forza emozionale e la costellazione mentale che ha generato nell’artista l’impulso a creare. Una modalità di fruizione che egli ritrova anche nei resoconti freudiani degli incontri con capolavori della pittura quali la Madonna Sistina di Raffaello e, soprattutto, il Tributo della moneta di Tiziano, di fronte al quale il padre della psicoanalisi confessò in una lettera alla moglie Martha di essere stato tentato di rubarlo e di essere andato via dalla sala della Pinacoteca di Dresda «con il cuore gonfio».

La scommessa sulla «sensibilità impareggiabile di Freud per la vera natura dell’opera d’arte» guida anche la ricerca dell’elemento perturbante che egli potrebbe aver rinvenuto negli affreschi di Luca Signorelli a Orvieto. Per parte sua Nicholas Fox Weber, sicuro di parlare anche a nome di Freud e dell’immaginario universale maschile, è colpito dalla sensibilità omoerotica (un’«orgia gay») che gli affreschi rivelano, dalla passione per la nudità maschile, tanto ostentata e spavalda da fargli scrivere che, se non fosse stata nota l’identità dell’autore, si sarebbe potuto attribuire gli affreschi a un ipotetico “Maestro delle natiche maschili nude”.

Il rinvenimento di questa inclinazione omoerotica nella rappresentazione compiaciuta della potenza virile che si esprime in quei corpi nudi diviene la traccia principale per ricostruire la tempesta emozionale che avrebbe investito Freud di fronte al ciclo di Orvieto e avrebbe causato la rimozione del nome del «grande pittore». Su questa nota dominante Nicholas Fox Weber costruisce lo spartito del suo libro, richiamando e mettendo in risonanza tra loro altri luoghi classici della letteratura biografica sul padre della psicoanalisi: il suo temperamento ostinato e l’impazienza di ottenere il riconoscimento che gli spetta; la delusione per l’irresolutezza del padre Jacob di fronte all’oltraggio antisemita; l’ammirazione per l’eroismo dei grandi condottieri (Annibale in particolare); il presunto malcelato antisemitismo; la fobia/attrazione per Roma; la libido verso matrem; il tema della bisessualità e la componente omosessuale di fondo del suo rapporto con Fliess (in realtà non approfondita quanto ci si sarebbe aspettato); l’ ipotizzata relazione intima con la cognata Minna.

Proprio seguendo quest’ultima pista – un gossip già avvalorato da Jung e che nel 2007 ha ricevuto nuovo alimento dalla scoperta che nell’agosto 1898 Minna e Sigmund, registrandosi come coppia sposata, soggiornarono nella stessa camera presso l’albergo Schweizerhaus di Maloja (non lontano da Trafoi) – Fox Weber, nelle pagine finali del libro, arriva a sentirsi per un momento «come Perry Mason» per aver collegato il fatto all’ affaire Signorelli. Nello scenario presupposto da questa sopravvenuta ipotesi esplicativa, Freud, attribuendo la responsabilità della dimenticanza del nome di Signorelli al ricordo di ciò che aveva appreso a Trafoi avrebbe «in realtà nascosto la verità su chi fosse la ella con il signor» nella stanza dell’albergo di Maloja.

L’illusione di aver risolto il caso va però ben presto in fumo: basta la successiva lettura di poche righe tratte dalla corrispondenza quotidiana che il marito e la sorella Minna intrattenevano in quegli stessi giorni con Martha (la legittima signora Freud), per far apparire improbabile il tradimento, o comunque per indebolire la carica emozionale implicata nell’episodio di Maloja, scagionato pertanto dalla responsabilità primaria di aver trascinato con sé nella rimozione il nome di Signorelli.

Una volta così evaporata anche quella che, per un istante, era apparsa la prova schiacciante, che cosa resta di quest’ ennesima riapertura del caso Signorelli/Freud?

Resta - si potrebbe dire parafrasando il solito Karl Kraus - l’indicazione di un possibile percorso di guarigione dalla tentazione a cui la postura psicoanalitica troppo spesso soggiace: convertirsi essa stessa nella «malattia di cui pretende essere la terapia». Resta un invito alla sobrietà (è il titolo significativo di uno degli ultimi capitoli del libro di Fox Weber), che è già di per sé una forma di saggezza; resta la constatazione che «non c’è una precisa spiegazione per niente» e che «il viaggio verso la comprensione è meraviglioso, perché da qualche parte lungo la strada uno realizza che non si raggiunge mai la meta, perché non esiste».

D’altronde lo stesso destino di doversi rassegnare a un simile esito per il pellegrinaggio della conoscenza è toccato allo stesso Freud, viaggiatore instancabile anche nella vita reale. Nella ricerca ostinata di una spiegazione causale dei fenomeni psichici, gli capitò di spingersi troppo oltre. Egli era convinto che imparando a riconoscerne «i caratteri e le regole sintattiche», allora il linguaggio dei sogni, degli atti mancati e dei motti di spirito avrebbe rivelato un aspetto fondamentale della vita psichica: il suo rigoroso determinismo. Per lo psicoanalista, «nelle manifestazioni della psiche, non esiste nulla di insignificante, nulla di arbitrario e casuale; laddove gli altri, di solito, ne escludono la presenza, egli vede dappertutto una diffusa motivazione; e, se ciò non bastasse, egli è disposto perfino a trovare una motivazione plurima delle stesse manifestazioni psichiche, mentre il nostro bisogno di causalità, che si presume congenito, si accontenterebbe di un’unica determinante psichica» (Cinque conferenze sulla psicoanalisi).

In tale «sovradeterminazione» degli eventi psichici sarebbe stato visto un residuo della mentalità positivistica e riduzionistica di Freud; in realtà questo carattere della vita psichica è proprio ciò che rende difficile sottoporla alle procedure di verifica o di falsificazione delle scienze della natura. Ma la sua contropartita, dal punto di vista dell’analisi, è la “sovrinterpretazione”, il fatto che il lavoro interpretativo non può che rivelarsi inesauribile.

Nel lavoro di decifrazione delle visioni oniriche – come deve ammettere lo stesso Freud - «in pratica non è mai possibile essere certi che un sogno è stato interpretato completamente. Anche se la soluzione sembra soddisfacente e senza lacune, rimane sempre possibile che il sogno abbia tuttavia un altro significato». E questo non accade soltanto a causa dell’azione difensiva delle resistenze, che deformano l’espressione dei contenuti psichici inconsci fino a renderli del tutto irriconoscibili. Deve esserci qualcosa che ha a che fare con la natura stessa dei contenuti inconsci. «Anche nei sogni meglio interpretati è spesso necessario lasciare un punto all’oscuro, perché nel corso dell’interpretazione si nota che in quel punto ha inizio un groviglio di pensieri onirici che non si lascia sbrogliare […]. Questo è allora l’ombelico del sogno, il punto in cui esso poggia sull’ignoto» (Interpretazione dei sogni).

Andando avanti nel suo viaggio di esplorazione del fundus animae, Freud avrebbe perso per strada gran parte della propria baldanza terapeutica e il risultato di una «radicale guarigione» ottenuto «sui casi più gravi» (ritenuto possibile, ad esempio, ai tempi di Psicoterapia (1905), negli anni dell’entusiasmo pionieristico) si sarebbe rivelato un’aspettativa troppo ottimistica, che la psicoanalisi sarebbe stata costretta ad abbandonare. Nell’ orizzonte teorico e terapeutico consolidatosi nelle ultime opere, la pratica psicoanalitica - riconosciuta come un compito interminabile, mirante alla ricostruzione congetturale della «verità storica» del paziente, fatta di brani della sua esperienza vissuta, piuttosto che della verità materiale degli avvenimenti come sono realmente accaduti – sarebbe pervenuta a collocarsi sempre più saldamente sullo stesso versante della filosofia, intesa nell’antica accezione di “cura dell’anima”.

Per chi accoglie questa prospettiva, l’ansia di trovare una volta per tutte la soluzione del “caso Signorelli/Freud” viene notevolmente a scemare e con essa si ridimensiona molto anche l’enfasi sull’impatto che avrebbero avuto gli affreschi di Orvieto nel determinare una svolta cruciale in direzione della compiuta strutturazione dell’apparato teorico e della prassi terapeutica della psicoanalisi. Contestualizzato nell’ anno di straordinario fervore creativo in cui giungono caoticamente a maturazione le sue più originali intuizioni, l’incontro con i capolavori di Luca Signorelli, con Orvieto e l’Etruria, si rivela semmai come l’accostamento a qualcosa che richiama l’ombelico del sogno, un gorgo pronto ad inghiottire tutte le interpretazioni, una sorta di buco nero sul cui orizzonte degli eventi il grande viennese poteva scorgere un riflesso della fantasmagoria di azioni, pensieri, emozioni di cui è intessuta la vita di tutti gli uomini. Un groviglio che non si lascia mai definitivamente sbrogliare, i cui fili essenziali Freud avrebbe comunque intravisto – e qui sta forse il pregio (e la plausibilità) della sua avventura intellettuale – nelle fondamentali esperienze dell’amore e della morte.

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

orvietonews.it by http://www.orvietonews.it is licensed under a Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Unported License.

Nota della Redazione: Orvietonews, giornale online registrato presso il Tribunale di Orvieto (TR) nr. 94 del 14/12/2000, non è una bacheca pubblica. Pur mantenendo fede alla disponibilità e allo spirito di servizio che ci ha sempre contraddistinto risultando di gran lunga l’organo di informazione più seguito e letto del nostro territorio, la pubblicazione di comunicati politici, note stampa e altri contributi inviati alla redazione avviene a discrezione della direzione, che si riserva il diritto di selezionare e modificare i contenuti in base a criteri giornalistici e di rilevanza per i lettori.